Cet article est également disponible en : English

Bonjour à tous.

En attendant des posts plus personnels, voici le récit d’un homme qui a voyagé d’Allemagne en Australie en Kayak dans les années 30 !

Sept ans de voyage, rien de moins. Même si ses mots sont marqués par son époque et une certaine ignorance des peuples de « ces terres étranges » pour reprendre ses propres mots, le récit est assez édifiant et méritait une traduction.

J’ai réalisé cette traduction en deux temps. Une première traduction très imparfaite par chatGPT que j’ai reprise dans un second temps afin de l’améliorer. Il y a sans doute encore de nombreuses fautes de style mais je pense que l’ensemble est désormais parfaitement lisible. Voici donc le récit d’Oskar SPECK.

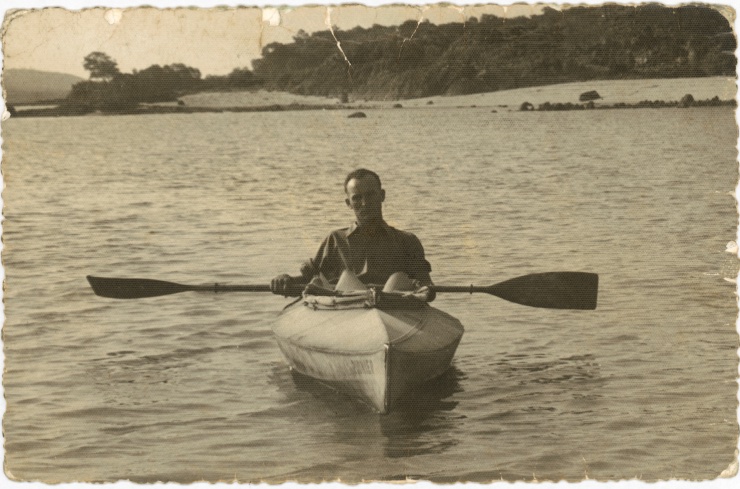

À l’origine, je n’avais pas l’intention d’écrire l’histoire de mon voyage. Je voulais simplement parler aux Australiens des Faltboots (Kayaks pliants), qui sont la version moderne des kayaks des anciens Eskimo.

En Allemagne, j’étais un kayakiste reconnu avant 1932. Par la suite, et au fur et à mesure de mon voyage et des rapports que j’envoyais de Chypre, de Grèce, d’Inde, j’ai été considéré comme le spécialiste de kayaking en mer le plus expérimenté au monde.

Mon ancien paddle était un trophée gagné par Carl Toovey lors du Marathon Canoë. Il avait réalisé cette course de 100 miles sur la rivière Hawkesbury, NSW, en 18 heures et 32 minutes.

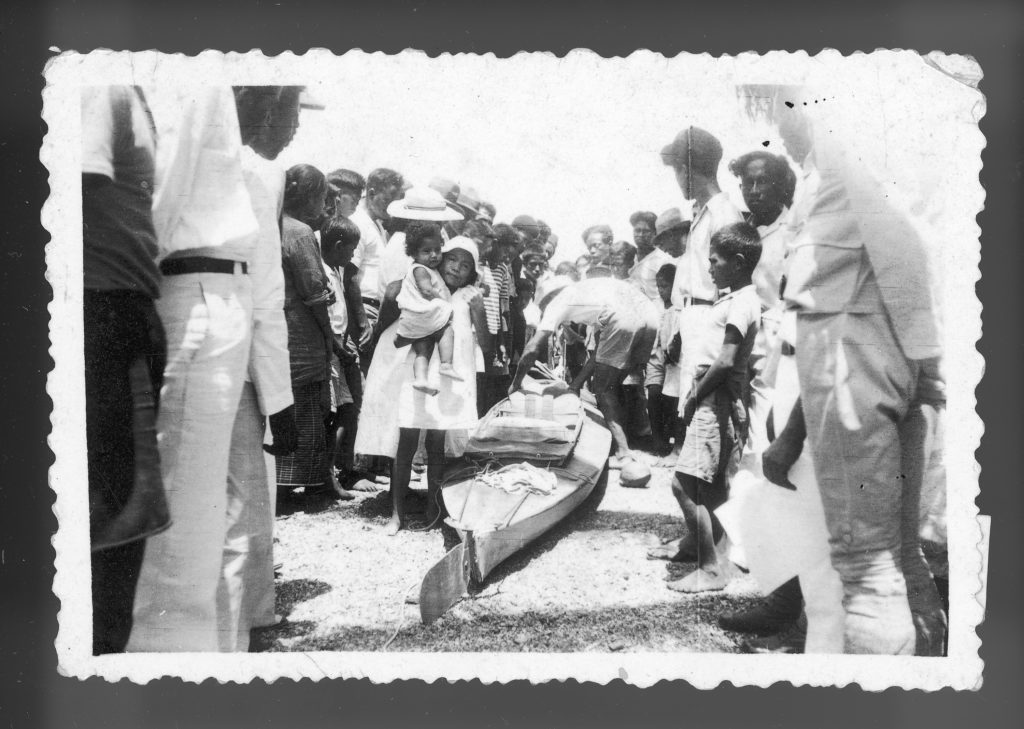

Les marins d’Australie me connaissent — j’ai été élu membre honoraire du NSW Canoe Club — et le kayak dans lequel je suis arrivé ici a été offert à un membre du River Canoe Club. Mais ce n’est pas le cas pour la majorité des Australiens — sauf peut-être de nom, au hasard de quelques articles de journaux locaux parus et qui mentionnaient brièvement l’avancement des premières parties de mon voyage.

Seul un récit plus complet du voyage pourra me présenter. J’espère qu’il vous convaincra que je suis un kayakiste habile — si je ne l’étais pas, il y aurait eu de nombreuses occasions périlleuses tout au long du voyage où j’aurais péri. Malgré tout, je reconnais avoir eu la chance à plusieurs reprises, surtout au début de mon voyage. C’est cette chance qui m’a permis de survivre et d’acquérir la compétence nécessaire à la traversée des mers hostiles dans les dernières parties de mon périple.

Le kayak est une embarcation primitivement façonnée et utilisée par les Eskimos pendant de nombreux siècles. Les kayaks plus modernes, plus profilés, en bois massif, sont présents dans les sports et loisirs en Europe depuis de nombreuses années. Mais ceux-ci n’étaient pas utiles aux citadins du fait de leur encombrement. Ils ne pouvaient pas transporter un grand bateau chez eux ni le garer dans leur appartement en ville. Et, en Europe, louer un petit hangar à bateaux ou même stocker un bateau est trop cher pour l’homme ordinaire.

Ce qu’il fallait, c’était un bateau tout à la fois sûr suffisamment solide afin descendre les rapides, assez léger pour être porté, mais également pouvant être plié en un petit paquet et facilement transportable en train ou en bus jusqu’au lieu du sport du week-end.

Le kayak « faltboot » répond à toutes ces exigences. Il se compose d’une structure en bois très léger et flexible, recouverte par une toile de caoutchouc laminé qui épouse comme une peau. Son design si ingénieux que, une fois assemblé, il devient aussi rigide que son prototype en bois massif. Démantelé et rangé, il peut être conservé dans un coin reculé d’une maison ou d’un appartement. Il existe en versions monoplaces et biplaces, pesant respectivement 40 et 65 livres.

Les chemins de fer continentaux réduisaient les coûts d’expédition pour les faltboots, rendant cette activité accessible à la masse. En été, des dizaines de milliers de faltboots parcouraient les rivières et lacs d’Europe.

En ce qui concerne mon propre kayak double (dont j’avais enlevé le second siège) pesait 65 livres, mesurait 18 pieds de long, avec une largeur de 33 pouces et une quille de 9 ¾ pouces. Il supportait une charge de 650 livres. Avec un bon vent et une mer calme, il peut atteindre 6,5 nœuds. Chargé, propulsé par un seul pagayeur, il peut faire jusqu’à trois nœuds. Les courants influencent bien sûr ces vitesses. Sa voile fait 16 pieds carrés, mais un vent fort rend la navigation risquée. Le gouvernail était actionné par les pieds, avec des lignes de câble reliant le gouvernail au contrôle au pied.

Lors de mon voyage, je disposais d’une pagaie de rechange, d’une boussole prismatique, des cartes marines et des « pilotes côtiers » indiquant chaque point de repère, chaque profondeur, chaque petite anse ou falaise. J’avais également deux grands contenants en laiton étanches pour mes films, appareils photo et vêtements. L’eau douce était contenue dans de petits réservoirs conçus pour s’intégrer aux côtés du kayak — ils contenaient cinq gallons.

En ce qui concerne l’eau, il faut savoir que dans de nombreuses régions et surtout les zones tropicales, celle-ci était souvent douteuse et de couleur d’un vert vif. J’embarquais donc avec moi de jeunes noix de coco, fiables pour un rafraîchissement sans germes ainsi que du lait concentré.

Au fil des mois mon fidèle kayak a montré des qualités auxquelles même le fabricant n’avait jamais prétendu. En outre, il m’a ouvert de nombreuses portes et m’a valu des amitiés à travers le monde. C’était un billet première classe pour aller presque partout certes de manière parfois périlleuse, mais en m’ouvrant la porte à des privilèges qu’un passager d’une suite de luxe d’un transatlantique ne pourra jamais connaître.

Par exemple, je me souviendrai toute ma vie de ma rencontre avec le gouverneur du Baloutchistan britannique, Sir Norman Carter. Une partie de chasse avait été organisée pour lui par les deux maharadjahs locaux, et un splendide campement doté de portes triomphales avait été édifié près de la plage.

Par pure coïncidence j’avais accosté sur ladite plage un peu plus tôt. À son arrivée et m’apercevant, Sir Norman et ses aides sont venus vers moi alors même que les Maharadjahs de Kalat et de Las Bella étaient là accompagnés de leurs magnifiques cortèges royaux, à l’attendre pour le saluer. Leurs noms ont été annoncés au gouverneur. Il s’est tourné vers eux afin de les saluer rapidement puis, alors que je ne portais qu’une tenue assez informelle provenant de mon réservoir étanche, Sir Norman s’est précipité vers moi et m’a serré la main chaleureusement. « Permettez-moi de vous féliciter, M. Speck », a-t-il dit. « Une performance remarquable. » Il a insisté pour m’emmener dans sa tente, et de ses propres mains, il m’a servi un verre tout en m’écoutant raconter mon histoire. Pendant ce temps, les deux maharadjahs sans doute fort contrariés attendaient dehors que la chasse commence.

Lors de ma vie d’avant, je veux dire avant mon voyage, j’avais monté une société en électricité, employant 21 ouvriers à Hambourg. Puis vint la dépression. En 1932, faute de commandes, j’ai dû liquider ma société.

Il ne semblait y avoir alors aucun espoir pour moi en Allemagne. Mais j’ai entendu dire qu’il pourrait y avoir des opportunités dans les mines de cuivre à Chypre. À cette époque l’Australie n’était pas du tout mon objectif. À court de moyens financiers, je décidais de consacrer le peu que j’avais à équiper mon bateau.

C’est ainsi qu’un matin, j’ai embarqué dans un train en direction d’Ulm. C’est là, sur les bords du Danube que j’ai assemblé la structure en bois et tendu dessus la peau en caoutchouc et toile de jute. C’est ainsi que, tout chargement fait, je suis parti en pagayant en direction de la mer Méditerranée. Seul, sans un adieu ni un regard en arrière [i].

L’entreprise était folle ! Les faltboots ne sont pas conçus pour la mer. Ils sont un peu comparables à de simples vélos. Sur un vélo, il faut continuer à pédaler et à tourner le guidon sous peine de tomber. Dans un faltboot, même si l’on peut utiliser une voile quand le temps est bon, il est impératif de diriger l’embarcation en permanence afin que la proue aborde chaque vague selon l’angle adéquat, sinon la sanction est immédiate : vous vous retrouvez submergé et le kayak se retourne. Le premier retournement en pleine mer risque alors d’être votre dernier. Les jours de tempête, il vous faut parfois pagayer plusieurs heures afin de survivre. Une fois, j’ai ainsi pagayé 16 longues heures sans m’arrêter. C’est alors une véritable torture ou tout votre corps ne réclame qu’une seule chose : Dormir. Mais malgré les bras et épaules douloureux à l’extrême, il faut continuer de lutter afin d’affronter chaque vague parfaitement.

Dans les grands bateaux, les marins prient lorsqu’ils se trouvent en difficulté. C’est également le cas dans un kayak, mais avec les deux mains crispées autour de la pagaie et les deux pieds tendus sur la barre du gouvernail. Ce ne sont pas alors de longues prières, mais juste des cris de désespoir et de survie, et seul Dieu à quelle fréquence !

Prier pour survivre et nourrir une furie émotionnelle contre les éléments — c’est ainsi qu’on combat une tempête. J’ai eu de la chance avec le temps lors de la première partie de mon voyage, et seule cette chance m’a permis de survivre, d’acquérir la compétence qui m’a permis de poursuivre et de terminer mon odyssée.

Au cours de mon voyage, je me suis retourné une dizaine de fois, mais cela s’est toujours produit en traversant les déferlantes de bord de côte, jamais en pleine mer.

Mon voyage a duré sept ans.

J’ai commencé par traverser la frontière germano-autrichienne et après un arrêt à Vienne, je suis passé en Hongrie. J’ai atteint la célèbre Porte de Fer sur le Danube ! Tous les guides de canoë en parlent dans leurs histoires et tous conseillent une extrême prudence. À cet endroit, le Danube se déverse en tourbillons terribles entre des rivages escarpés et austères, potentiellement mortels et ne demandant qu’à engloutir tout rameur imprudent. J’ai abordé ce passage avec prudence, cherchant à éviter les plus grands tourbillons. J’ai eu de la chance, je le concède, mais j’ai réussi à passer sans encombre.

Une fois passée la frontière bulgaro-yougoslave, j’ai décidé que le Danube était trop calme. J’avais envie de me mesurer à une nouvelle rivière. Et pas loin, je le savais, il avait le Vardar, que jamais personne n’avait navigué.

La première partie du Vardar s’est révélée particulièrement sauvage. La rivière plonge à travers des gorges escarpées, en une succession de rapides furieux prêts à engloutir le canoéiste.

Lorsque je suis arrivé à Veles, en Macédoine, mon kayak était à moitié brisé. Impossible de poursuivre sans réparer. J’ai renvoyé la peau du kayak en Allemagne pour réparation, et ils l’ont si bien réparé qu’à mon retour, la douane macédonienne a insisté pour dire que c’était une embarcation neuve et voulait la facturer comme telle. Ensuite, l’hiver étant arrivé, le Vardar a gelé. Au total, j’ai été retardé cinq mois à Veles.

Je suis reparti au printemps.

J’ai franchi la frontière grecque, et j’ai débarqué de l’autre côté de la rivière, face à une ligne de chemin de fer qui dominait la rivière, ce côté étant particulièrement abrupt à cet endroit. Alors que je montais ma tente (au début du voyage, je transportais une petite tente que j’ai dû jeter par la suite : elle a complètement pourri), un train est passé.

Vers minuit, j’ai été réveillé par des cris. Lorsque je me suis levé, à ma grande frayeur, je me suis retrouvé face à deux carabines, tenues par deux agents des frontières. Leurs deux chevaux étaient juste derrière eux. Nous ne parlions pas la même langue et je n’ai rien pu faire d’autre que de leur montrer mon passeport. Les deux hommes se sont concertés, puis l’un deux m’a fait comprendre de monter sur l’un des chevaux. Laissant le second garde sur place, nous avons galopé pendant deux heures à travers les collines sauvages, jusqu’à tomber sur une forteresse, où j’ai été présenté au commandant. C’était un jeune officier charmant. Lorsqu’il a vu le visa grec sur mon passeport, il a présenté ses excuses en abondance, puis a insisté pour que je vienne dans sa chambre boire un café et du vin.

Il s’est avéré que l’équipage du train m’avait aperçu et m’avait signalé aux autorités, d’où le réveil brutal à minuit !

C’est à Salonique que j’ai enfin affronté la mer. Cette première expérience maritime s’est avérée facile et mon voyage le long des côtes de Grèce a été un rêve pour kayakiste. C’est à Andros que j’ai enfin amarré mon kayak après quelques jours de traversée.

J’ai été accueilli par deux petites filles grecques en robes blanches venant me porter un pain rond cerclant trois œufs colorés. C’était Pâques !

Andros est une île riche. J’ai été invité à assister à un spectacle de danse au Club des Armateurs. Les danseuses, de charmantes filles, y parlaient un anglais bien meilleur que le mien.

C’est l’un des contrastes qu’offre le voyage en Kayak. Le matin, vous pouvez être en train de lutter contre une mer agitée, habillé de guenilles et convaincu que votre dernière heure est arrivée. Puis, quelques heures plus tard, vêtues de vêtements propres et secs sortis du réservoir étanche, être invité dans un club somptueux où il vous est permis de déguster une sélection des meilleurs vins tout en regardant de magnifiques jeunes femmes en train de danser.

L’étape suivante fut l’île de Kastelorizo (non loin des côtes Turques).

Dans cette île, les filles lors de leur mariage doivent payer une dot conséquente dont le montant dépend du statut de la famille. Les frères, s’ils sont en âge de le faire, doivent contribuer à cette dot. Il en résulte qu’un garçon avec plusieurs sœurs devra travailler dur pendant de nombreuses années afin de permettre à ses sœurs de se marier et assurer la renommée de sa famille. Mais il doit garantir le statut de sa famille. La coutume veut qu’à la nuit de l’engagement (très proche de la date du mariage), le couple fiancé dorme dans la même pièce pour la nuit. Mais le jeune homme ne doit pas toucher sa future épouse, pour montrer que leur union est une affaire d’esprit et non de chair. Les caresses et les baisers sont inconnus à Kastelorizo, où une fille non vierge devient une paria.

C’est à cette période que j’ai décidé de ne pas m’arrêter à Chypre pour y travailler (ce qui était mon objectif initial). J’ai eu l’envie de réaliser un voyage en kayak qui entrerait dans l’histoire. L’idée m’est alors venue de poursuivre jusqu’en Australie. De prime abord, j’ai gardé cette idée pour moi-même et une fois arrivée à Chypre, j’ai commencé par en longer la côte Ouest via Limassol jusqu’à Larnaca.

Après Chypre, il était nécessaire de faire transporter le kayak. Passer par le canal de Suez m’est apparu trop trivial et j’ai décidé de débarquer sur la côte syrienne afin d’y prendre le bus jusqu’à Meskene, afin de rejoindre, puis naviguer sur l’Euphrate.

Aucune route digne de ce nom ne menait à Meskene et le bus qui s’y rendait devait naviguer à travers le désert. Je suis néanmoins parvenu à destination avec mon fidèle kayak.

L’Euphrate est bordé de plantations de dattes. J’y ai vu beaucoup d’hommes, mais aucune femme sauf les plus âgées [ii]. Dans les villages, j’ai souvent été invité. Je me retrouvais alors assis sur le sol en argile au milieu de nombreux hommes. Une grande plaque en cuivre était apportée et posée devant nous ; dessus, le pain dur et plat du pays, la sauce, et la viande de chèvre ou de mouton. Il n’y avait pas d’ustensiles et l’on doit manger avec la main, mais seulement d’une main, sinon on offense ses hôtes [iii]. Dans ces terres étranges, je me plie aux coutumes locales.

J’ai pris l’habitude de ne jamais refuser l’hospitalité. Il m’apparaissait préférable de manger un repas malpropre et affronter les poux et vermines des maisons arabes que risquer un coup de feu dans la nuit. C’est ainsi que l’Arabe exprime son ressentiment face à une hospitalité méprisée. [iv]

Une nuit, je dérivais sur l’Euphrate avec le courant. L’une des rives était éclairée par la lune alors que l’autre était dans l’ombre. La rivière était calme et je somnolais légèrement me contentant de donner un coup de pagaie de temps à autre. Soudain, deux coups de feu provenant du côté éclairé me sortir brutalement de la torpeur.

Affolé, je me suis mis à pagayer à contre sens afin de gagner l’ombre de la rive opposée. Il y a eu plusieurs autres coups de feu, puis tout est devenu silencieux. Mais ayant pagayé vers l’amont, je devais nécessairement repasser devant ces tireurs ce que j’ai fait en me faufilant le plus silencieusement possible du côté obscur de la rive.

En passant, j’ai entendu des hommes parler, mais il n’y a plus eu de tirs. Je n’ai jamais su qui ils étaient ni pourquoi ils m’avaient tiré dessus !

La suite de mon voyage sur le Bas-Euphrate, de Felludgah à Bassora, s’est passée sans autres incidents. Pourtant, quelques semaines plus tard, deux Allemands, May et Fischer, ayant appris mon parcours ont décidé de suivre ma route. Ils étaient bien équipés, bien mieux que moi. Mais ils ont fait l’erreur de refuser l’hospitalité arabe — ils n’aimaient tout simplement pas les poux et les puces. Tous deux ont été abattus dans leur tente pendant leur sommeil et leurs biens dérobés.

Je pourrais écrire un livre entier sur la prochaine étape relativement courte le long des côtes perses jusqu’au Baloutchistan britannique. Je me suis alors juré de ne plus jamais revenir en Perse. Aujourd’hui, j’ajoute que je refuserais même de survoler ce pays corrompu jusqu’à la moelle.

Un jour que j’arrivais dans un tout petit village perse composé d’une dizaine de huttes en boue, sans boutiques ni bazar, je dus me présenter aux autorités, en l’occurrence deux policiers aux pieds nus. Ils étaient assez amicaux et manifestement très pauvres. Après avoir examiné mon passeport, qu’ils tenaient à l’envers, un poulet fut tué et servi avec du riz.

C’était mon premier vrai repas depuis des semaines. Je compris l’extrême pauvreté de ces gens lorsque je vis le barbier se saisir des os que je venais de jeter afin de les macher et sucer [v].

Sur les 500 miles suivant le long de la côte perse jusqu’à Bandar Abbas, j’ai eu maintes occasions d’observer la vie des gens du Golfe.

Dès l’âge de 12 ans, les femmes portent des masques en tissu noir. Je n’ai vu qu’une seule femme perse sans masque, elle était l’épouse — très temporaire — d’un fonctionnaire des douanes. Cet officier de douane très occidentalisé avait déjà une épouse à Téhéran. Pendant la durée de son contrat dans le Golfe, il avait épousé cette jeune fille locale. Elle avait 15 ans et était très jolie, mais ne faisait pas le poids devant son retors de mari. Afin de pouvoir l’épouser, ce dernier avait dû payer 160 tomans à son père (environ 30 livres sterling), payables en deux fois. Une première moitié au moment de l’accord et la seconde au moment retournerait à Téhéran à la fin de sa mission. Mais le contrat spécifiait que si la jeune femme refusait de le suivre à Téhéran, non seulement le paiement final de 80 tomans serait annulé, mais l’argent initial devrait aussi lui être remboursé.

C’était un marché de dupe. Si elle refusait de suivre son mari, elle condamnait son père à rembourser. Si elle le suivait, elle se condamnait elle-même à, au mieux, une solitude extrême puisqu’en perse, une femme n’a pas le droit de côtoyer quiconque en dehors de son mari ou de sa propre famille.

Un jour, j’ai aperçu trois voiliers ancrés à l’entrée d’une crique. Ils me firent signe pour que je m’arrête et vienne boire avec eux. Le vent était bon et je décidais d’ignorer leur invitation. Mais j’avais un bon vent, et je suis parti. C’est alors qu’un coup de feu a retenti et une balle a effleuré l’eau à quelques distances de moi. En regardant en arrière, j’ai vu qu’un boutre à rame m’avait pris en chasse. Grâce au vent, je n’eus aucune peine à le distancer.

À cette époque, la douane était dirigée par du personnel belge sous contrat avec le gouvernement perse. Ils m’ont expliqué que ces voiliers avaient très certainement déchargé une cargaison de sucre de contrebande.

Après Bandar Abbas, j’ai poursuivi jusqu’à Gwattar [vi], à la frontière du Baloutchistan. Jamais un marin n’a été plus impatient de sortir de ces eaux infâmes que moi à l’époque.

J’ai débarqué à la nuit tombée sur une plage bordée de hautes falaises. J’étais à court de nourriture. J’avais remarqué en arrivant deux boutres échoués un peu plus loin. Je suis donc allé vers eux, mais je les ai trouvé abandonnés, ce n’était que des épaves démantelées. Je suis donc retourné à mon kayak et là j’ai constaté qu’il avait disparu !

La panique s’est emparée de moi.

J’étais sur une plage hostile entouré par des criminels, des voleurs et des contrebandiers. Mon bateau avait disparu avec tout mon argent, mes papiers et l’ensemble de mes possessions. Je n’avais plus que les seuls vêtements que je portais : un short et une chemise.

À l’aube, j’ai avisé quelques huttes situées en haut des falaises surmontant la plage.

J’ai donc escaladé la falaise et j’y ai trouvé des pêcheurs ainsi que deux policiers perses armés de carabine.

Ils ne m’ont pas été d’une grande aide alors que je leur racontais la disparition de mon kayak, mais devant mon insistance et surtout parce que j’ai prétendu que j’allais voir le Shah à Téhéran et que j’étais son invité, ils ont finalement accepté de mobiliser une pirogue et c’est dans cette embarcation que j’ai pu rejoindre le village frontière.

Là, le chef de la police était intelligent et, bien sûr, corrompu. Lorsque je lui ai dit qu’il y avait de l’argent dans mon bateau et que je donnerais la moitié à celui qui le retrouverait, il me répondit avec assurance : « Tu vas récupérer ton bateau. »

Nous avons passé la nuit à discuter et au petit matin le capitaine, son adjoint et moi-même sommes partis dans un autre bateau. Rapidement, nous avons repéré un boutre sur la proue duquel mon kayak avait été posé. Rien n’avait été touché. Les marins à bord ont prétendu qu’ils l’avaient trouvé à la dérive et l’avaient embarqué. En réalité, ils l’avaient volé après avoir assisté à mon débarquement à la nuit tombée.

Dans mon portefeuille, en diverses monnaies, il y avait environ 80 livres sterling. J’en ai donné la moitié au capitaine de la police comme convenu, mais cela était peu comparé à la joie de retrouver mon kayak.

Les nuits suivantes, il devint impossible pour moi de camper tranquillement. L’histoire de mon voyage me précédait désormais, souvent déformée, passant de bouche en bouche tout au long de la côte indienne. Une foule de plus en plus nombreuse s’agglutinait autour de mon embarcation le soir au campement.

J’ai atteint Colombo le 13 mai 1935, exactement trois ans après avoir quitté ma ville natale d’Ulm, en Allemagne.

À Rangoon, malgré la saison de la mousson approchante, j’ai décidé d’aller à Mergui.

Las ! La mousson m’a rattrapé bien avant que je n’atteigne Mergui.

Des tempêtes soudaines, avec des pluies torrentielles, faisaient parfois dévier mon kayak de plusieurs kilomètres de sa route. Il y a eu des moments où, en pleine mer, le vent tournait contre moi. Le lendemain matin, je me retrouvais à pagayer sans relâche, presque au même endroit que la veille au soir.

Lorsque j’ai enfin atteint la côte, j’avais l’impression d’être ivre. Mes mains ne s’ouvraient plus sans douleur atroce après avoir été comprimées autour du paddle pendant 30 ou 40 heures. Je ne ressentais pas la faim. J’étais seulement exténué. Mon seul désir était de m’effondrer et fermer les yeux.

Prudemment, j’ai décidé d’oublier toute planification afin de me reposer quelques jours. On ne sait jamais en effet ce qui nous attend sur l’étape prochaine.

Un nouveau kayak m’attendait à Singapour. J’y ai transféré mes bagages et je suis reparti pour Sumatra.

Depuis Batavia, j’ai suivi la côte de l’île de Java jusqu’à Surabaya. Alors que j’étais au nord de Bali, j’ai eu une nouvelle crise de paludisme. Stupidement, j’ai décidé d’essayer de rejoindre Lombok avant d’être totalement rétabli.

Tout au long de cette étape, de forts courants ont entravé ma progression.

Le paludisme a alors repris le dessus et c’est exténué et tremblant que j’ai réussi à atteindre ma destination.

Des indigènes venus à ma rencontre sur la plage ont dû me porter jusqu’au village où le Kepala Kampong (chef du village) m’a reçu.

Par la suite, arrivé à Kisar, le comportement des natifs à mon égard changea considérablement. Je dus faire face à une hostilité croissante. Beaucoup se sont montrés particulièrement arrogants et certains ont tenté de m’escroquer. Parfois, j’ai même dû éviter des jets de pierre. Je suis passé dans cette zone le plus rapidement possible, évitant de m’attarder inutilement.

Après Lakor, j’ai débarqué sur une petite plage de sable, protégée par un récif corallien. Après mes expériences récentes, je n’avais guère envie d’aller dans le village voisin. Une heure plus tard, plusieurs indigènes se sont approchés.

J’ai essayé d’obtenir des informations sur les courants entre là et Sumatra [vii]. Ils m’ont dit que le meilleur moment pour partir était vers 5 heures du matin le lendemain.

Certains ont demandé à récupérer mes bouteilles d’eau vides, mais ce sont des éléments essentiels pour mon voyage, et j’ai dû refuser.

Quelques heures plus tard, j’ai été réveillé par une voix chuchotant : « Tuan ! Tuan ! ». Alors que j’ouvrais un volet de la toile afin de regarder dehors, j’aperçus une vingtaine d’indigènes. À la lueur de la lune, j’ai pu distinguer certains de mes visiteurs de la soirée.

J’ai demandé ce qu’ils voulaient, mais n’obtenant pas de réponses claires, je les priais de me laisser dormir, car j’étais très fatigué. J’ai refermé la toile pour signifier la fin de l’entretien.

Quelques minutes plus tard, un indigène, agenouillé à côté du bateau, a commencé à me parler d’une voix douce tout en essayant d’ouvrir la toile. Je me suis levé quelque peu énervé.

Je remarquais alors que tous les indigènes tenaient des lances, des épées ou des machettes. D’un ton ferme, je leur ai ordonné de me laisser en paix. « Pistol ada » (« J’ai un pistolet »), leur ai-je crié en le brandissant sous la lune. Il n’était pas chargé et n’était destiné qu’à faire peur aux indigènes qui ne voulaient pas me laisser tranquille [viii].

En voyant le pistolet, les indigènes autour du bateau ont reculé, mais seulement de quelques pas. L’indigène agenouillé à côté du bateau quant à lui, ne s’est pas levé, mais a continué à me parler d’une voix douce et calme.

Au moment où j’ai posé le pistolet, il s’est rué sur moi en poussant un cri sauvage et ses mains se sont refermées autour de mon cou.

Les autres indigènes ont accouru et cinq ou six d’entre eux se sont jetés sur moi.

Des mains puissantes se sont agrippées à moi, telles des sangsues.

Dans un effort désespéré, j’ai réussi à dégager l’une de mes mains afin de tenter de desserrer l’étreinte autour de ma gorge.

Mes vêtements — je ne portais qu’un Sarong lors de ces nuits tropicales — ont tous été déchirés pendant la lutte et je me suis retrouvé nu et ligoté à l’aide de bandes de peau de buffle séchées. Quelques-uns m’ont traîné par les cheveux sur quelques mètres tout en me frappant pendant que d’autres pillaient mon kayak.

Ils m’ont relevé et porté sur une courte distance, avant de m’abandonner à quelques mètres de l’eau.

Ma situation était terrifiante. J’étais nu, pieds et poings liés et totalement à leur merci. Et j’étais blanc ! Une race à laquelle ils avaient l’habitude d’être soumis. En avoir un sous leur contrôle, les rendaient ivres de pouvoir.

Par moment, un indigène hurlant et exultant venait vers moi tout en brandissant sa machette à quelques millimètres de ma gorge. Son intention était claire.

Des mains noires ont exploré mon corps nu. C’était atroce. J’ai essayé de les ramener à la raison, en vain. Pire encore, mes paroles semblaient augmenter leur frénésie. J’ai compris que le silence absolu constituait la meilleure des options.

Ensuite et après un conciliabule, le chef a quitté le groupe avec quelques autres, laissant dix gardes pour me surveiller. Pendant une heure, je suis resté nu et ligoté sur la plage pendant que les gardes discutaient entre eux à quelques pas de moi.

Soudain, pour aucune raison, l’un d’eux est venu vers moi.

Il m’a frappé violemment d’un revers de main à l’oreille gauche. Malgré mes liens, j’ai un peu bougé. Il a fait un pas en arrière, et m’a donné deux coups de pied à la tête. Puis, il est retourné parler avec les autres.

Je me suis aperçu rapidement que je n’entendais plus de l’oreille gauche. Le tympan avait éclaté.

Une heure après environ, ils sont revenus vers moi et m’ont placé sous un rocher près du bateau. Après cela, ils se sont éloignés, suivant la direction précédemment empruntée par leur chef.

Une fois seul, j’ai constaté que le lien qui maintenait mes jambes était un peu lâche. En me tortillant, j’ai réussi à le faire glisser sous mon mollet pour enfin libérer un pied. Je pouvais me tenir debout ! Je me suis traîné jusqu’au kayak dans l’espoir d’y trouver mon couteau, mais ils avaient tout emporté.

J’ai alors tenté de couper mes liens contre un rocher, en vain. La seule option restante était d’arracher le nœud avec mes dents. Au début, il ne voulait pas céder, mais la peau de buffle étant raide, une extrémité du nœud dépassait vers moi.

En poussant cette extrémité avec mon menton à travers le nœud, je formais une boucle de l’autre côté de mes poignets liés. Je tordis mes poignets, attrapai la boucle avec mes dents et tirai. Si leurs liens avaient été plus souples, cela aurait été impossible à faire.

En dix minutes, j’avais dénoué le premier nœud. Le deuxième fut plus facile à défaire et en vingt minutes, mes mains étaient libres.

Mais je n’étais pas encore sauvé pour autant.

Malgré l’épuisement et les coups, j’ai réussi à traîner le kayak jusqu’à l’eau.

J’ai pris le temps de regarder autour de moi à la recherche de mes bagages. Les indigènes avaient abandonné le plus grand de mes réservoirs pensant peut-être qu’il ne contenait que de l’eau. En réalité, il me servait à stocker mon appareil photo, mes films et la plupart de mes vêtements.

Je le chargeais rapidement dans le kayak puis je m’éloignais du rivage.

Moins de cinq minutes plus tard, j’ai vu les torches revenir vers la plage. Mais j’étais désormais en sécurité protégé par l’obscurité et j’ai observé leur retour. En constatant ma fuite, ils ont été pris d’une nouvelle vague de frénésie.

J’ai rejoint Sermata et j’ai pu raconter ma mésaventure à l’administrateur des Moluques qui faisait alors son inspection annuelle des îles. Mes contusions avéraient ma bonne foi, sans quoi mon histoire aurait peut-être été difficilement crédible.

Il est rapidement parti vers Lakor accompagné d’une troupe afin de s’occuper des bandits. Six personnes ont été arrêtées dont le chef.

Lors du procès qui a suivi, le chef et deux autres membres de sa bande ont été condamnés à six ans de travaux forcés. Deux autres ont reçu deux ans, et le dernier à un an.

Quant à moi, je me suis d’abord rendu à l’hôpital militaire d’Ambon, puis à celui de Surabaya, où des chirurgiens ont opéré mon oreille. J’ai passé quatre mois en traitement avant que l’oreille ne guérisse.

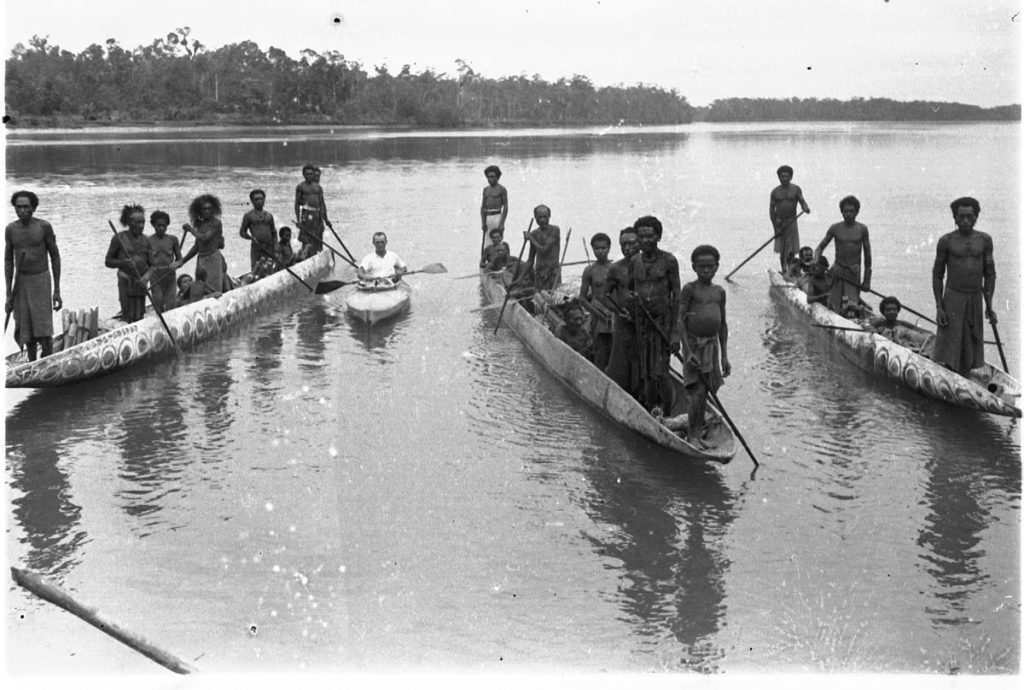

Un an exactement après l’attaque, j’ai quitté Saumlaki à bord d’un nouveau Kayak. J’ai traversé vers les îles Kei, puis je me suis lancé dans la plus longue étape de ma navigation d’île en île vers la Nouvelle-Guinée.

Lorsque je suis arrivé dans le premier village de l’administration néerlandaise, j’ai causé une migraine à l’officiel responsable. Il ne savait pas s’il devait m’arrêter ou me laisser continuer. Finalement, j’ai obtenu ce permis, et j’ai navigué via Hollandia jusqu’à Madang, Port Moresby, et finalement Saibai, une île australienne située au nord de ce continent/pays.

À mon arrivée, 7 ans après mon départ, la guerre était commencée. J’étais allemand, donc suspect et je fus immédiatement arrêté.

Au final, l’Australie s’est révélée un bon objectif. J’y ai de nombreux amis et j’y ai construit ma maison, sur Pittwater, près de Sydney.

J’espère un jour pouvoir retourner en Allemagne, mais désormais, c’est en Australie que je me sens chez moi.

L’incroyable histoire d’Oskar ne s’arrête pas là. Il a été détenu dans le camp d’internement de Tatura pendant sept ans, durant lesquels il a diverti ses compagnons de cellule en leur racontant ses exploits en kayak.

Le 9 janvier 1943, Oskar s’est évadé à vélo avec un autre interné. Il a été repris et ramené à Tatura, où il a encore passé trois années jusqu’à la fin de la guerre.

Durant sa période d’emprisonnement, Oskar a travaillé au développement d’une nouvelle machine servant à la découpe et au polissage d’opales et d’autres pierres précieuses. Une fois libre, il est devenu mineur dans des mines d’opales à Lightning Ridge, puis a connu le succès comme tailleur d’opales avant de prendre sa retraite dans une maison qu’il avait construite à Kilcare Heights, près de Gosford, sur la Central Coast de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Après une longue maladie, Oskar est décédé sans enfants en 1995, à l’âge de 88 ans. Par la suite, lors du décès de sa compagne Nancy Steele, ses carnets de notes et l’ensemble de son équipement issus de son expédition ont été légués au Musée national maritime australien de Sydney.

[i] Il ne savait alors pas nager ! (source : https://www.abc.net.au/news/2025-08-06/oskar-speck-world-wars-kayak-germany-australia-loveday/105558846)

[ii] Note du traducteur. La phrase d’origine est : « I saw many Arab men, but no women except the very old. » Le terme « arabe » est par la suite très employé par l’auteur, parfois à contresens, puisqu’il confond — par exemple — les Arabes et les Perses. On ressent à la lecture une certaine défiance de l’auteur envers ces peuples.

[iii] Note du traducteur : De fait, il convient de manger avec la seule main droite. La main gauche est réservée au nettoyage de ses parties intimes. Je rappelle à toutes fins utiles que ces peuples n’utilisaient pas (et n’utilise toujours pas du reste) de papier toilette, mais de l’eau, voire de simples cailloux selon ce qui est possible)

[iv] Note du traducteur : j’ai traduit le plus littéralement possible cette partie. Pour connaître assez bien les peuples de ces régions, je dirais simplement ceci : accepter l’hospitalité d’un hôte, c’est non seulement avoir l’assurance d’un gîte et d’un couvert, mais également se mettre à l’abri d’éventuels malandrins. Mais non, les gens ne vont pas venir vous agresser pour avoir refusé leur hospitalité. Par ailleurs, concernant la « propreté » des repas… bien souvent les gens offrent alors ce qu’ils sont de meilleur (un poulet fraîchement tué par exemple alors que pour eux même cela reste un repas de fête… mais nul ne peut offrir ce qu’il n’a pas. Pour vous livrer un souvenir personnel, durant mon enfance ma mère devait bien souvent commander un simple poulet plusieurs jours à l’avance afin que nous puissions manger du poulet rôti. La viande la plus commune était le mouton. Et cela quand bien même que le salaire d’expatrié de mon père faisait de nous des notables parmi la population. Je trouve dommage que l’auteur n’ait pas compris cet aspect des choses et soit resté sur une vision purement « occidentale ». Ce qui ne retire rien à son aventure qui reste exceptionnelle.

[v] Note du traducteur : Concernant la scène des os ramassés et mangés, j’ai moi-même été témoin de scènes similaires — en Afrique subsahélienne en particulier.

[vi] Note du traducteur : Très certainement l’actuel Gwadar dans le Balouchistan pakistanais. Pour avoir moi-même parcouru cette zone depuis Bandar Abbas jusqu’à Chabahar, je peux témoigner qu’encore aujourd’hui, c’est une zone assez isolée.

[vii] Note du traducteur : À ce point du récit, j’ai du mal à comprendre son itinéraire. Lakor est bien plus à l’Est que Sumatra et par conséquent, aller vers Sumatra le ramènerait en arrière. Un peu plus loin, il parle de Sermata. Sans doute s’agit-il donc d’une simple coquille. Néanmoins, je n’arrive pas à trouver d’île ou de ville répondant à ce nom dans le secteur. Mais depuis, de nombreux endroits ont été renommés.

[viii] Note du traducteur : Petite incertitude quant à la traduction. La phase d’origine me paraît contradictoire et j’ai supposé une erreur de l’auteur. « It was not loaded. It was meant to be so, and was only intended as a final threat to natives who would not let me alone. » »

Ceci est la traduction du récit que l’on peut trouver dans sa version originale à cette adresse :

http://www.riverbendnelligen.com/dearall27.html

Autre lien intéressant : https://www.abc.net.au/news/2025-08-06/oskar-speck-world-wars-kayak-germany-australia-loveday/105558846

Petit extrait de ce dernier site :

Speck ne s’est jamais marié ni eu d’enfants. Dans sa dernière lettre à sa sœur, Greta, de nombreuses années plus tard, il écrit :

« Je suis satisfait. Reconnaissance ou non reconnaissance.

« Nous avons une situation étrange, l’un des records mondiaux les plus difficiles à ce jour et il le restera encore dans cent ans, totalement inconnu. Mais je suis satisfait. La guerre a beaucoup plus perturbé des millions de destins. Pourquoi ne devrais-je pas l’être ? »

En mars 1993, Speck est décédé à l’âge de 86 ans, après une longue maladie. Il a été enterré au cimetière de Point Clare en Nouvelle-Galles du Sud.

No Comments