Cet article est également disponible en : English

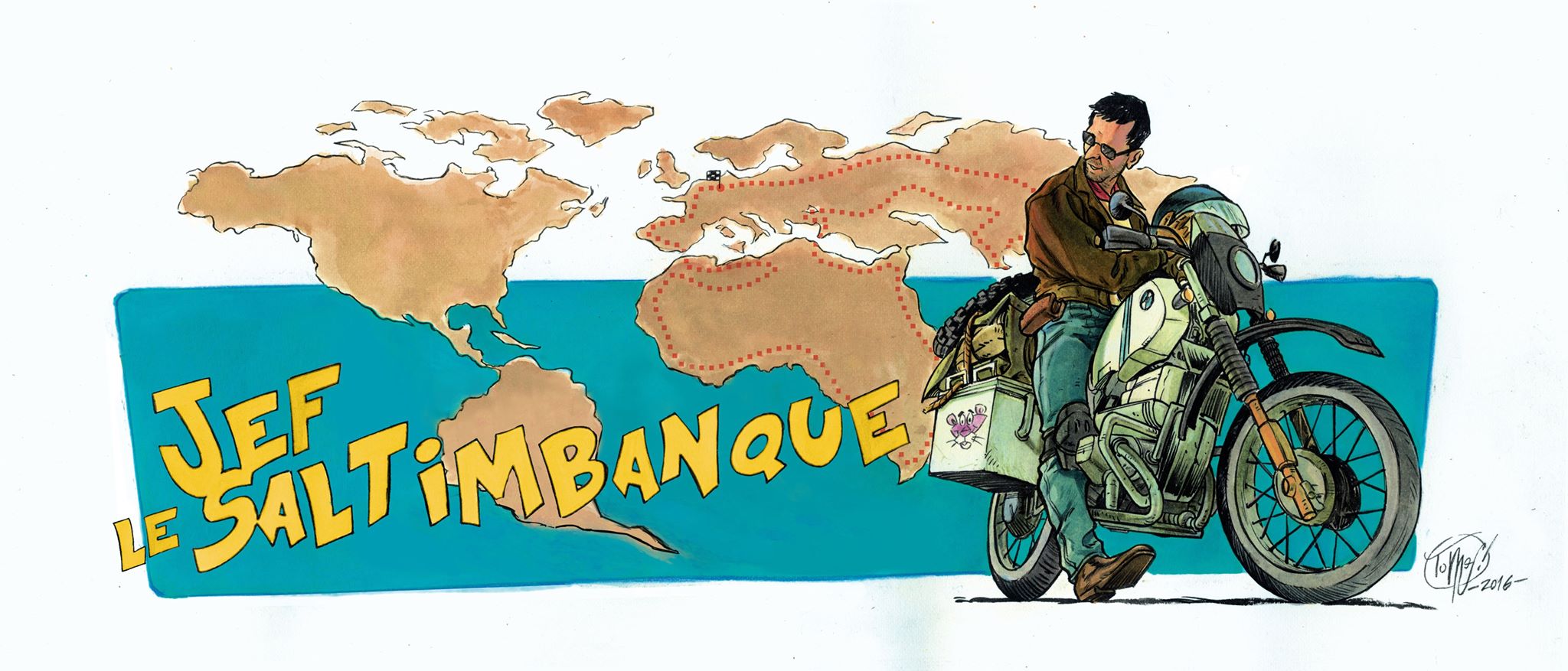

Je signe un nouvel article dans le dernier Road Trip N° 51. Pour ceux qui sont intéressés, il est actuellement en kiosque.

L’article est disponible ici :

Ou en directement en lecture ci-dessous

Le temps du voyage.

Je me réveille en sursaut. Tous sens aux aguets, j’écoute la nuit. Dans ces moments-là on entend son cœur battre et il me faut attendre un instant pour qu’il se calme. Doucement, je saisis le couteau que je garde toujours à portée de main lorsque je campe. Celui-là même que j’ai trouvé par terre le long des berges du Zambèze, non loin des chutes Victoria il y a 14 ans. J’ai coutume de dire, en rigolant, que son ancien propriétaire a dû se faire dévorer par des crocodiles qui pullulent là-bas.

Mais pour l’heure, mon esprit n’a guère le loisir de se perdre dans les souvenirs. Un souffle rauque emplit la nuit. L’animal, la bête est de taille. Ce sont les restes de nourriture laissés dans ma gamelle non loin de la tente qui l’ont attiré. Une branche craque juste à côté de moi. Il doit se trouver à moins de 1 mètre. J’avais espéré un gros chien, mais sa façon de se déplacer ne me laisse guère de doute : c’est un ours. Seule la fine toile de ma tente nous sépare lui et moi.

Je peste : en dehors de mon couteau, je n’ai aucun de mes moyens de « défense » habituels : deux gamelles vides afin de faire du bruit pour effrayer les visiteurs nocturnes et, plus offensif, une bouteille d’insecticide qui, à l’aide d’un briquet, peut se muer en petit lance-flamme. Mais ici peu de moustiques : je n’en ai pas acheté. Et puis, je ne m’attendais pas à une telle visite nocturne.

Je suis arrivé hier soir dans ce cratère volcanique, non loin du lac Van en Turquie : Nemrut gölü. J’ai planté ma tente près d’un des deux lacs sans savoir que la région était infestée d’ours.

Cela fait presque deux mois que je suis parti de France déjà. Le retour n’est prévu que fin 2019 et j’ignore encore où mes pas vont me conduire. Pas de plan, juste une direction vague et incertaine. Un voyage que j’ai baptisé : « sur la piste des cigognes ». Mes seules contraintes : les saisons et les aléas géopolitiques. Les cigognes, elles n’en n’ont qu’une. Elles se fichent de la politique et des visas.

C’est mon second voyage. Le premier a eu lieu en 2003/2004. Durant 16 mois j’ai sillonné l’Afrique. Les mois qui ont précédé ce second départ se sont avérés très différents de ceux qui avaient précédés le premier. La première fois, j’avais collecté le maximum d’informations à la fois pour savoir ce qu’il était nécessaire de faire et de savoir, mais également pour calmer mes doutes et mes craintes. Mes amis, inquiets, cherchaient à me retenir.

Cette fois, j’ai acheté l’équipement que je savais être nécessaire, pris quelques renseignements sur les saisons et formalités douanières et mes amis se sont contentés de me souhaiter bonne chance. Pourtant, quelques mois avant le départ, un ami voyageur, Luc[1], m’a dit : « le plus dur, c’est le second départ, parce que l’on sait ce que l’on va devoir affronter ». Sa réflexion m’a interpellée. Ce n’était pas ce que je ressentais. Pourtant c’est lui qui avait raison. Mon premier voyage était trop loin. Le temps avait fait son œuvre, j’avais oublié ce que j’avais traversé. Mais mon corps lui, s’en est souvenu dès les premières semaines après mon départ et j’ai mis du temps avant d’entrer dans ce second périple. Le corps protestait et l’humeur était maussade. C’est l’odeur de l’eau qui m’a ramené au voyage. Parce que l’eau a une odeur, vous ne le saviez pas ? C’était il y a quelques jours, je venais de traverser un désert de rocaille au milieu de l’Anatolie. La chaleur était suffocante. De celle qui fait renoncer même aux mouches de voler. Et puis, il y a eu la vallée. Et avec elle l’eau et son odeur. Sa fraicheur aussi. C’est à cette instant précis que j’ai ressenti le bonheur de vivre. Le voyage a alors explosé en moi, tel un feu d’artifice. J’étais là où je devais être.

Mais voilà, il m’a fallu deux mois pour couvrir une distance que d’autres motards couvrent en quelques jours à peine. De fait, nous n’avons pas le même tempo : ils sont en congés, je suis en voyage. Pourtant nous parcourons la même route, nous faisons face aux mêmes difficultés, nous avons les mêmes pannes sur les motos, nous avons les mêmes peurs et les mêmes joies ou presque. Ils voyagent, certes, mais ils ne sont pas « en voyage ». Je crois qu’il manque un terme dans la langue Française pour qualifier les voyages aux longs cours. Certains appellent cela des « expéditions ». Je trouve le terme un peu fort, voire prétentieux. Un Jean-Louis Etienne, pour ne citer que lui, fait des expéditions. Mais lorsqu’on part ainsi sur les routes pour plusieurs mois, voire plusieurs années, on voyage, tout simplement.

Un voyage, cela commence après le troisième mois. C’est le temps nécessaire pour que la mue s’opère. Pour que l’homo occidentalus se transforme en voyageur. Un voyage ne débute vraiment que lorsque l’on s’arrête. On cesse alors d’être un touriste avide d’un kaléidoscope de sensations et d’images. On oublie la montre et le seul temps qui compte désormais est celui des saisons. J’ai le souvenir d’un Français croisé il y a longtemps. Il était parti pour 2 mois, il n’est jamais revenu. Lorsque je l’ai rencontré, il venait de passer 2 ans au Congo pour le compte du HCR. L’un de ses plaisirs ? S’asseoir à une terrasse et observer la foule. Le voyageur fait de la lenteur une vertu. Seule la lenteur permet d’apprécier les distances et la diversité de ce monde, seule la lenteur permet de croiser les regards et les sourires. La lenteur est gage d’intensité et de rencontres. Le voyageur est un contemplatif.

C’est également quelqu’un qui s’abstient de juger. Montaigne qui adorait parcourir la France à cheval a dit qu’en voyage, il ne fallait pas « s’emporter avec soi ».

En partant, il ne suffit pas simplement de dire adieu à sa famille et à ses amis, il faut également et surtout se laisser soi-même, se dévêtir de ce que l’on croit être bien ou mal, juste ou injuste, correct ou incorrecte afin de retrouver la naïveté et la perméabilité de l’enfance.

« Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère car tu m’ouvres un autre monde. » disait Amadou Hampâté Bâ. L’autre, celui que l’on ne connait pas encore, celui que l’on rencontre en chemin, celui au-devant duquel on part en fermant la porte de chez soi qu’il soit prince ou mendiant, celui-là nous ouvre les portes d’un autre univers, d’une autre forme de pensées et de valeurs. Et l’étranger qu’il est aujourd’hui va devenir notre frère, notre compagnon, avec lequel nous allons partager le pain et le rire malgré parfois la barrière de la langue. Dans ce dernier cas, la vodka peut aider.

Le rire et le sourire également du reste. Ce sont même les sésames du voyageur. Ils permettent d’ouvrir les portes et les cœurs. C’est avec le sourire que l’on obtient un toit pour la nuit ou encore ce visa tant désiré. Il désarme la colère de ce policier irrité et adoucit l’humeur de ce fonctionnaire trop zélé. Mais surtout et c’est le plus important, il nous ouvre les portes de l’amitié et du partage. Son langage est universel et n’a nul besoin d’être traduit.

Le sourire est l’arme du voyageur, son viatique et son meilleur allié.

On ne devient pas voyageur sans devenir fataliste. L’un ne va pas sans l’autre et l’on comprend vite que les galères ne sont en fait que des opportunités. En voyage, nulle assistance incluse dans son contrat d’assurance, nul numéro vert : on est seul face à soi-même. Mais c’est justement cela qui ouvre les portes des possibles. C’est parce que mon amortisseur a cédé que j’ai rencontré Henrick et Mwajabu sa femme à Dar-Es-Salaam en Tanzanie. Ce sont des amis depuis 15 ans maintenant. C’est parce que mon câble d’embrayage a rompu que j’ai rencontré Arsen l’Arménien et passé une soirée mémorable à trinquer à la vodka avec lui et ses amis. C’est une chute à Mbabane au Swaziland qui m’a permis de découvrir les joies de la cueillette aux cèpes sur les hauteurs des montagnes toutes proches aux côtés d’un des uniques français qui habitaient alors là-bas.

Un voyage, c’est comme un vol en montgolfière : on sait quand et où cela commence, on a une vague idée de la direction générale, mais on ne sait jamais où et quand on va atterrir. Ni ce qui va se passer ensuite. Mon vieux professeur de pilotage a ainsi un jour atterri devant une maison en Suisse en plein hiver. Une femme est sortie et lui a proposé du café chaud. Elle est devenu sa compagne.

Au final, voyager, c’est tout simplement accepter de se laisser porter par le vent. De laisser le destin venir à soi et faire confiance en sa bonne étoile. Voyager, c’est lâcher prise.

[1] Luc Cotterelle

No Comments